2004年10月14日

今回の八重山ツアー、先ずは初日の10月9日から。

今回の八重山ツアー、先ずは初日の10月9日から。

←の画像は、与那国島久部良岳山頂付近で撮影。この個体は雌だったハズですが、裏面からは良くわかりま

せんね。画像をクリックすると雄の画像に跳びます。

今回の与那国島の概況ですが、基本的に蝶影薄く、迷蝶など採れる気がしませんでした。

ここでは、与那国島まで行かないと見ることが難しい蝶の個々の状況を書いておきましょう。

コモンタイマイ:私は1頭も見ていませんが、成虫を1頭採集された方もおられます。

タイワンシロチョウ:多くはなかったのですが、居ればそこそこ新鮮でした。

クロテンシロチョウ:少ないけれどもいつも居る場所にはおりました。

シロミスジ:少なかったのですが、居ればこれも新鮮な個体でした。

以上が土着種の状況で、次は気なる種についてです。

カワカミシロチョウ:全く見ませんでした。

タイワンヒメシジミ:交流館の去年採れたあたりで探してみましたが、やはり見られませんでした。

カクモンシジミ:これも新川農道の去年採れたあたりで探してみましたが、見られませんでした。

結局、ちょっとイイ蝶としてはこの画像に示したウスアオオナガウラナミシジミだけといった感じでし

た。ムラサキオナガウラナミシジミが混じってはいないかと、何度もネットインしてみたのですが、ことごと

く本種でした。

2004年10月15日

私はウシが嫌いです。

いや、ウシそのものが嫌いというのではなく、ウシと同一空間を共有することが厭なんです。その理由は、

この【ウシは嫌い!in対馬】が精神的外傷となり、

以後、ウシに近寄らないようにしています。(今年の7月にも、ほにゃららモドキの探索で牧場内を自転車

で走行中、約30頭のウシさんに集団で追われ、怖い思いをしました)

何故ここでウシの話なのかと言うと、おったんですよ、こいつらが。

「たぶん居るのはあっちなんやろなぁ、けどウシがぎょうさんおるしなぁ、やめとこ…(キッパリ!)」

という訳で、キチョウ(キタキチョウのような雰囲気のある個体も混じっていたけどホシボシキチョウは

nullね)ばかりを採るハメになったのが、10月10日のことでした。

2004年10月16日

←説明するまでもなくウシですね。

←説明するまでもなくウシですね。

このように私とウシとの間に有刺鉄線さえあれば、私、全然平気です。

画像をクリックすると、ボケボケではありますが、ホシボシキチョウの飛翔状態が表示されます。

この個体は雌で、地面すれすれを飛び、産卵場所を探しているように思われました。(何故地面すれすれな

のかは明日UP予定の画像でお解かりいただけると思います)

ポイント内では、このような雌だけではなく雄も低い位置を飛んでおり、なかなか静止はしませんが、とて

も採集し易い蝶でした。

2004年10月17日

今ごろは、行くべき人は既に現地に赴き、採集なり撮影なりを済まされたことでしょう。

今ごろは、行くべき人は既に現地に赴き、採集なり撮影なりを済まされたことでしょう。

←の画像は、ホシボシキチョウのポイント内の情景です。

そしてこの画像をクリックして跳んだ画像は、ポイント内に生えている食草、カワラケツメイだと思われ

ます。

幼虫は見ていませんが卵は確認しているので、これが食草であることは、ほぼ間違いないでしょう。ただ、

この植物の正しい和名がカワラケツメイであるのかどうかは判りません。

ごらんのように、私たちがイメージしているカワラケツメイとはちょっと違った生え方をしています。

そう、背がとても低く他の草本に埋もれるような感じで生えており、全く目立たないのです。この生え方が

原因で10月10日にツボを踏んでしまったとも言えるでしょう。

私がイメージしていたカワラケツメイは少なくとも30cm程の高さで、何株かまとまって生えているという

ものでした。なので、10月10日はこのイメージでカワラケツメイを探しておった訳です。

これでは見つからなくて当然です。

植物を探すときも、蝶の場合と同じく、現場の状況に応じて柔軟に対処しなければならない事を今回学び

ました。

2004年10月19日

これで今回の八重山のお話は終わりです。次回はヒイロシジミだけを狙いに西表島行こうと思っておりま

す。

これで今回の八重山のお話は終わりです。次回はヒイロシジミだけを狙いに西表島行こうと思っておりま

す。

皆さんの予想では次回発生するとすれば、10月下旬~11月上旬の可能性が最も高いということなのです

が、私は取ってしまった航空チケットの都合で11月中旬に行きます。

ということで、次回は必ず乗るであろう【あんえい号】の画像を貼り付けておきました。

2004年10月21日

一昨日まではずっと八重山とホシボシキチョウの話題を続けておったので書けなかったのですが、先週の

土曜日は、滋賀県大津市の某所へ行っておりました。

当地のウラナミジャノメに、第2化があるのかないのか確認するためです。

10月1日にも行って居なかったのですが、さらにその約半月後に、もう一度行ってみた訳です。

その結果、やはり見られませんでした。

当地のウラナミジャノメ、おそらく第2化はないと思われます。

2004年10月23日

秋になり、標本箱の蓋が開けられるようになってきたので、ちょっと前からギフチョウの標本撮影を再開

しておりました。

そこで今日は久し振りのギフチョウ画像、新潟県東蒲原郡三川村産の6個体をUPしておきました。

それにしても標本画像を撮るには、どんな方法が一番良いのでしょうか。

今回はカメラのレンズ部分の映り込みを防ぐ為にガラス板を使わずに撮影してみました。

しかし、イマイチですね。

まだまだ試行錯誤は続きそうです。

2004年10月25日

昨日はとっても良いお天気の日曜日だったのですが、午前中に地域の防災訓練があったため、フィールド

には出られませんでした。

今年は未だ一度も京都府のツマグロキチョウとシルビアシジミ探しに出かけておりません。

今週末も諸般の事情で探しに行けそうにないので、今週は何とか平日に、気になっている場所の1ヶ所だ

け行ってみようと思っております。

今日はHTML表に変換できるデータの中で、最も新しい2003年の10月~12月のデータ及びシロウラナミ

シジミの標本画像を[たわごと解説付き画像集11]にUPしておきました。

2004年10月28日

京都大学蝶類研究会、2004年発行のSPINDA №19を読み、『さすがは京大蝶研』と思わず心の中でつぶやき

ました。

京都大学蝶類研究会、2004年発行のSPINDA №19を読み、『さすがは京大蝶研』と思わず心の中でつぶやき

ました。

トップに兵庫県南部のシルビアシジミ、そして次は滋賀県南部のウラナミジャノメの記事です。

滋賀県南部のあの地域については、私も少し前から気になっており、クロシジミなら居そうなので、一度

シーズン中に行ってみたいと思っておりました。それにしてもまさか、ウラナミジャノメが居ただなん

て!発見されたT氏に拍手を送りたい気持ちです。

そして兵庫県南部のシルビアシジミです。このSPINDA №19の記事によると耕作地周辺の狭い斜面や、溜池

の堤防が産地として挙げられています。

今まで本種を近場で見ようと思えば、伊丹の空港から飛び立つ飛行機の下、猪名川の河川敷へと行くのが

定番でした。従って私の中では【シルビアシジミ=河川敷】と決めつけ、京都府での探索も河川敷を中心

に行い、何度もツボを踏んでおりました。

いや、過去に一度だけ、2002年10月6日に京都府精華町の耕作地周辺で本種を目的に探索を試みたのですが、

【シルビアシジミ=河川敷】のイメージがどうしても強く、「やっぱり、こんな場所には、おらへんのや…」

とすぐに探索を諦めてしまったことがあります。

ところが今年の春、SPINDA №19の兵庫県南部のシルビアシジミの記事を読んでみると、兵庫県南部では

耕作地周辺で採集されているではありませんか!

「狙いは正しかったや!」

と改めて思いました。

という訳で今日は、京都府南部へシルビアシジミの探索に行ってきました。

1/25000地形図で拾い上げた、溜池や緩やかな谷筋にある耕作地を何ヵ所かまわってみましたが、ミヤコグ

サも発見できず、完全nullで帰ってまいりました。

なお、貼り付けた画像は、京都府ではあまり見られないワレモコウです。溜池堤防のミニ草原に生えており

ました。

2004年10月31日

こんな天気の悪い日曜日は、子供を連れて外へ遊びに行くこともできず、かといって標本箱の蓋を開けて

標本画像撮影にハマることもできません。

従って、散髪に行った後、娘の自転車練習も兼ねて、近所の考古資料館まで行って桃山時代の茶碗なんぞを

見てきましたが、「ふ~ん…」という程度の感想です。

見てきた織部に触発されてという訳でもありませんが、裏展翅されたウスイロヒョウモンモドキの標本画

像を[たわごと解説付き画像集6]にUPしておきました。

2004年11月02日

今日は現場の帰り道、古本屋さんに立ち寄り、

今日は現場の帰り道、古本屋さんに立ち寄り、

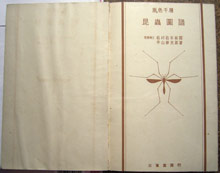

←こんな本を見つけ、思わず買ってしまいました。

あの有名な、【三省堂発行、松村松年校閲、平山修次郎著、原色千種昆蟲圖譜】です。発行日は昭和八年八月

一日となっており、今から71年も前の図鑑です。左の画像をクリックすると、原色図版に跳びますが、71年

前のモノにしては、なかなかのもんだと思います。

この本、税込みで1000円でした。この価格が、相場に対して高いのか安いのか私には判りません。

今のところ、丁寧に読んでいませんが、なかなか面白そうな予感です。これから充分楽しめそうなので、イ

イ買い物だったと思っております。

2004年11月05日

30年程前にはギフチョウが採れていたという、京都市北区鷹ヶ峯に、今日は仕事で行ってきました。

採れていたという場所は「然林房」というホテルから北へ少し行った所の道路沿いだったそうです。

当時でも「こんな場所でホンマに採れてるのかなぁ?」というような場所だったのですが、今日の仕事で

、現場建物の屋根に登り、その場所を見下ろしたとき、納得できました。

道路を通っていると気付かないのですが、その場所は「尾根」になっていたのです。西or東側谷筋での発

生があった場合、登って来た個体が集合し、ポイントになり得たのしょう。

ところで、今日は山形県西置賜郡小国町産のギフチョウ6個体をUPしておきました。

|