2007年10月19日

Google Earth…、なんとも素晴らしいサイトができたものです。こんな機能が

家庭のPCで自由に使えるなんて、エエ時代になりました。

最近では、このGoogle Earthと1/2.5万地形図を使い、ポイントを予想するとい

うのが私のやり方になってきました。特に都市部では、高解像度の画像が用意さ

れているので、そこを貫く河川堤防の状況は、かなり詳しく調べることができま

す。慣れてくるとそこに生えている植物の状態まで概ね想像がついたりします。

ということで、前日にGoogle Earthを使い、若狭湾から北川に沿って高度100M

で鳥瞰飛行してみたところ、この川の堤防はシルビアシジミ好みの良いシバ草原

に違いないッ!との確信が持てました。

ということで、前日にGoogle Earthを使い、若狭湾から北川に沿って高度100M

で鳥瞰飛行してみたところ、この川の堤防はシルビアシジミ好みの良いシバ草原

に違いないッ!との確信が持てました。

そこで、この日は下根来よりも下流の遠敷川及び北川の堤防を主たる探索対象

に予定しておりました。

さて、河川堤防を探索する場合、けっこう距離があるので、歩いて調べるには時

間がかかるし、かといってクルマでは細かく見ることができません。そこで、私が

使う乗り物は自転車。川沿いはアップダウンが少ないので、自転車での探索はと

っても快適です。

実際に堤防を走ってみると↑のような環境の連続です。全般によく手入れされ

た堤防斜面でしたが、その中でもシバ草原状態になった部分では、本種の食草が

それなりに生えています。

「これは居るやろ…」と地表部を凝視するのですが、視界に飛び込んで来るの

はヤマトシジミばかり。自転車で行けども行けども、ヤマトシジミの他に飛んで

いるのはウラナミシジミやベニシジミ。たまにツバメシジミに驚かされつつも、

結局シルビアシジミは見られませんでした。

環境としては、とても良かったんですけどねぇ…。

2007年10月22日

10月20日(土)の朝、pekeyama氏から電話がありました。

「くまそ(クロマダラソテツシジミの事)が今、目の前におんねん」

「ふ〜ん、雌は低温期型でキレイなんや…、明日やったら休みやし、ワシも行こ

かなぁ」

などと話して電話を切ったのですが、結局は行きませんでした。多数の人出が予

想される場所にはあまり行きたくないもので。

滋賀県坂田郡山東町長岡天ノ川。(現在は米原市)

滋賀県坂田郡山東町長岡天ノ川。(現在は米原市)

この地名が滋賀県におけるシルビアシジミ唯一の記録地とされています。

という訳で10月21日に行ってきたのは滋賀県の北東部。

←の画像は長岡地区の天野川(地形図ではノではなく野と表記)です。因みに奥

の大きな山は伊吹山です。

ご覧のようにシルビアシジミの生息環境とは言い難い状態です。

ご覧のようにシルビアシジミの生息環境とは言い難い状態です。

←はこの長岡と呼ばれる地区で、本種ににとって最も良さそうに見える環境。し

かし、このようなシバ草原が在ったのはここに写っている範囲だけ。他の場所は

クズやススキが繁茂しており、とても本種が棲んでいるとは思えませんでした。

いつの頃か知りませんが、記録されたときにはこの堤防の広い範囲でもっと

短く草が刈られていたのでしょう。

2007年10月25日

ネタがないからって、シルビアシジミ。しかも滋賀県で採れなかった話を未だ

続けるんかい!とおこられそうですね。ハイ、これで終わりにします。

結局、この米原市長岡から琵琶湖に近い河口付近まで天野川の堤防沿いを走っ

てみたのですが、シルビアシジミ向きの環境はありませんでした。ならばこの天

野川よりも北にある姉川沿いはどうなんだ?ということで行ってみたところ、

最もマシな環境で

結局、この米原市長岡から琵琶湖に近い河口付近まで天野川の堤防沿いを走っ

てみたのですが、シルビアシジミ向きの環境はありませんでした。ならばこの天

野川よりも北にある姉川沿いはどうなんだ?ということで行ってみたところ、

最もマシな環境で

←こんな感じ、イマイチです。

ここ姉川でも河口付近まで堤防沿いを走ったのですが、天野川と同じような感

じでシルビアシジミの好むシバ草原は見当たりませんでした。

元々この地域で、現在でもシルビアシジミが生息しているとは、ほとんど期待

していなかった訳ですから、「まあ、こんなもんか」と大した落胆もなく、最後

に探したのは琵琶湖の

元々この地域で、現在でもシルビアシジミが生息しているとは、ほとんど期待

していなかった訳ですから、「まあ、こんなもんか」と大した落胆もなく、最後

に探したのは琵琶湖の

←湖岸です。

この画像に写っている範囲ではありませんが、湖に近いところで点々と本種の

食草になり得る植物が生えておる場所がありました。なので、湖岸沿いを探索し

てみるのも一興かとは思いますが、やっぱりチョッと雰囲気が良くないかなぁ。

2007年10月28日

今日、10月28日(日)は娘と温水プールに行ったのでフィールドに出ませんで

した。従ってネタがありません。

少し前にも書きましたが、現在このHPの整理をしています。

こうして整理していると出てくるもんですねぇ、忘れていたファイルが。今日

は、既にUPしたと思っていた福井県あわら市のギフチョウ画像が掘り起こされま

した。そこで、下の方にある[京都府とその近隣府県以外

各地のギフチョウ画像のページ]内、福井県産ギフチョウ7にUPしておきました。

ただ、これも画像はイマイチで、添えた文章もなんかおかしな感じなのですが、

直すのがじゃまくさいのでそのままUPです。

2007年10月30日

この貧弱な文章力では、お酒や肴、ましてや昭和プロレス等、蝶以外の話題で座

を盛り上げる(ホラ、もう文がおかしい)こともできず、さりとて情熱無く撮り

溜めた生態画像、そのボツの山から使えそうな画像を発掘しようにもピンボケと

手ブレばかりなので使い物にならない…。

ネタに窮するこの時期、どうしたものかと考えた結果、やはり標本画像をUPす

るしかなかろうということになりました。

2004年以降、採集した個体は全て展翅板から外すと同時に標本画像撮影を完了

しております。従って、2006年までの3年間で撮影した枚数は1100枚以上になるの

で、毎日1枚ずつUPしても3年以上かかる計算になります。

けど、単に画像だけUPするのも芸がありません。やはり画像には何かしらの文

を添えなければなりますまい。となると、チョコッとした文を添え易いのはギフ

チョウ。しかもギフチョウなら数を見ていただいても飽きがこないというのがよ

ろしい。

…って、結局はギフチョウ画像のページを充実させるという、なんとも芸のな

い方向に進んで行くんですけどね。

ということで、今日は富山県東礪波郡上平村産の3個体をUPしておきました。下

の[京都府とその近隣府県以外各地のギフチョウ画像

のページ]からお入りください。

2007年11月02日

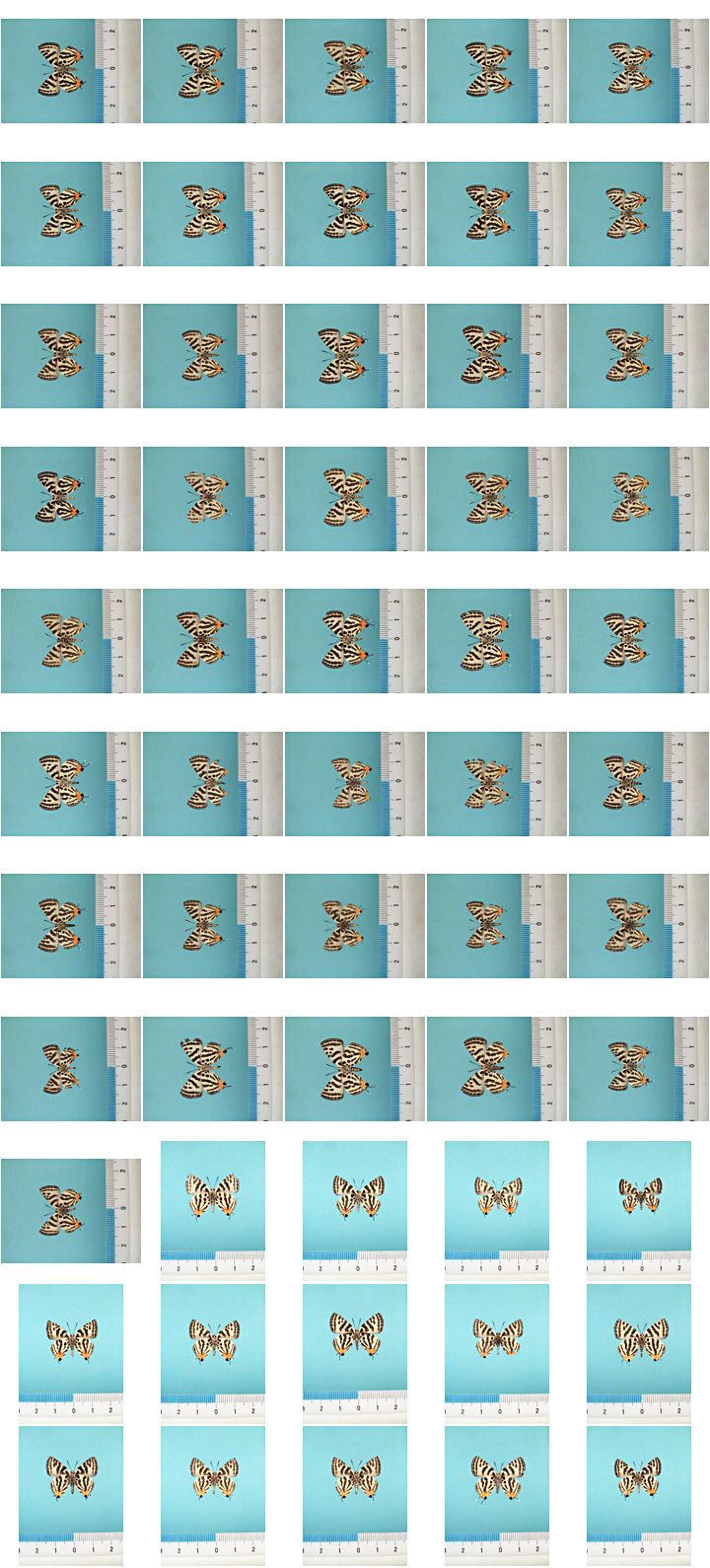

ギフチョウではありません(黄色と黒は一緒か…)が、お約束通り標本画像で

す。2004年に採集したキマダラルリツバメの全ての個体(成虫しか私には採れま

せん)になります。

この55個体、ラベルとしてはほとんどが京都市になりますが、滋賀県ラベルも

若干含まれております。

日付及び大まかな地域名すら欠く標本画像で心苦しいのですが、本種の生息環

境が特殊であることから、データの詳細はナイショ、ということでお許しいただ

きましょう。

2007年11月05日

これはアカンやろ…。

これはアカンやろ…。

風力発電用の風車が強風で壊れてどないするの。

場所は与那国島の東崎です。

写っている風車2台の内、手前の方は羽根が吹き飛び明らかに壊れていると判

りますが、奥の方の風車は無傷のように見えて実は壊れているようです。この11

月03日はかなりの強風だったにもかかわらず全く廻っておりませんでした。おそ

らく軸芯か軸受けのトラブルなんでしょう。

という訳で、この連休に行っていたのは与那国島。

このお話しで最低1週間は引っぱろうと目論んでおったのですが、引っぱれる

ようなネタが皆無です。11月の03日と04日で目撃した蝶はクロアゲハ1頭、ヤマ

トシジミ2頭、ヒメシルビアシジミ1頭でした。これでは引っぱりようがありませ

ん…。

2007年11月06日

与那国島のお話、蝶のネタがないからって植物かい!ですよね。

与那国島のお話、蝶のネタがないからって植物かい!ですよね。

レッドデータ、環境省のカテゴリーで絶滅危惧II類(VU)に分類されているイソ

マツです。(蝶でこのカテゴリー入るのはアサヒナキマダラセセリ等)

ご存知のように私、植物のことはよく分かりません。けれどもこの植物を見た

瞬間、「これは珍やで、きっと」と感じました。帰宅して調べてみるとやはり絶

滅危惧種でした。どうやら珍品に対する嗅覚は鈍っていないようです。

それからもう一つ蝶とは関係ない事ですが、この植物が生えていた付近に、と

ても大きなカワセミの仲間の鳥が居たと言うのです。カワセミなら何度も見て

いる事と、そのサイズから明らかにカワセミではないとのこと…。

大きいという事と、色が赤ではなく青色系。となると、考えられるのはヤマシ

ョウビンかナンヨウショウビン。大きさがヒヨドリ程度だったという事と、色が

カワセミを思わせたということから、ナンヨウショウビンではなさそう。ならば

ヤマショウビンかな?いや、場所が与那国島ですからアオショウビンというこ

とも考えられます。いずれにせよ日本国内では珍でしょう。

もう少し早くこの場所に来ていたら、かなり近くで見ることができたと言わ

れ、とーっても悔しゅうございました。見たかったなぁ〜。

2007年11月08日

八重山ネタ、もうこれでおわりにします。

八重山ネタ、もうこれでおわりにします。

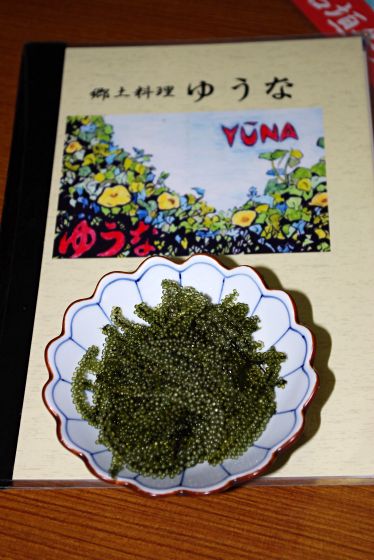

私も食べ物を撮ってみました。

モズクのように有名ではありませんが、これも沖縄産の海草で「海ブドウ」

と呼ばれています。まぁ、見たまんまのネーミングですな。

たまに京都でも塩蔵のものは見かけますが、このような生の海ブドウは沖縄

まで行かないと手に入らないようです。

この画像は石垣の離島桟橋(現在はごっそりターミナルへ移転)近くに在る

郷土料理店「ゆうな」で撮ってきました。ここには写っていませんが、酢味噌で

いただきます。この海ブドウですが、島ラッキョと並び、沖縄の食べ物で大好物の

双璧になります。

無い表現力で食べ物のことをウダウダ書いていると、そっぽを向かれてしまい

そうなので、今日はギフチョウの標本画像、2004年の京都市左京区産2個体をUPし

ておきました。下のギフチョウをクリックしてもお入りいただけますが

ここからなら直接跳べます。

|