2007年11月27日

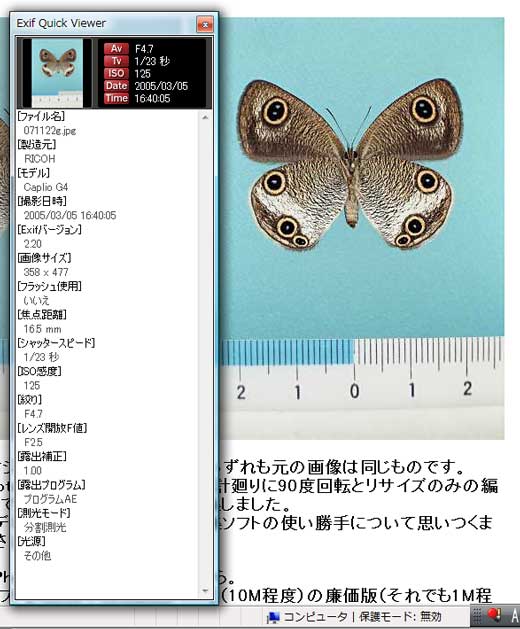

先の11月22日に書いた画像加工の続きのような感じなのですが、今日はExif

情報についてウダウダと書きます。

11月22日にUPしたマサキウラナミジャノメの右側の画像は【GIMP 2】で編集

したので、Exif情報を残すことができました。

ところがExif情報を表示するには、一旦、JPEG画像をデスクトップ等にコピー

し、【Exif Reader】等のソフトで開くという操作をしなければならないので、け

っこうじゃまくさいですよね。

そこで【Exif Quick Viewer】というフリーソフト(GoogleでExif Quick Viewer

と検索すると最上位にヒットします)をあらかじめインストールしておくと、

いとも簡単にExif情報を呼び出すことができます。

そこで【Exif Quick Viewer】というフリーソフト(GoogleでExif Quick Viewer

と検索すると最上位にヒットします)をあらかじめインストールしておくと、

いとも簡単にExif情報を呼び出すことができます。

これをインストールして、Internet Explorer等のブラウザで得たWEB画面内

に在るJPEGファイルを右クリックすると、[Exif Quick Viewerを起動]という項

目がメニューに表示されます。そしてこれを選択すると、Exif情報が残っている

JPEGファイルについては、

←こんな感じで即座にExif情報が表示され、とっても便利です。但し、WEB上のほ

とんどの画像は編集されているので、Exif情報は残っていないのが普通です。

標本画像のExif情報はあまり意味がないかもしれませんが、生態画像におい

てはけっこう有用なので、皆さんのページにおかれましても、残しておいていた

だくと、ありがたいなッ、と思っております。

2007年11月30日

低調ですな。

風邪気味だし、売り上げは悪いし、さぶいし…。

なんか、派手で楽しい事ないかなぁ、プイ〜ッと北or南大東島にでも行ったろ

かしら。ハマヤマトシジミ低温期型の雌、採りたいなッ、っと。

実現不可能な事を夢想するのはこれぐらいにして、本HP内のギフチョウ画像

を充実させましょう。

そこで今日もギフチョウの標本画像、2004年の滋賀県大津市産2個体をUPして

おきました。下のギフチョウをクリックしてもお入りいただけますが

ここからなら直接お跳びいただけ

ます。

2007年12月03日

突然ですが、和風チャンポン。

突然ですが、和風チャンポン。

伊那のローメンと並ぶ、不思議中華?麺類です。

…なかなかの珍味でございます。それにしてもお好みで酢を入れるなんて、初

めての経験でした。

何故昨日(12月02日)は、和風チャンポンだったのかと言うと、長女の下宿先

に冬布団を配達してきたからであります。そして今回は、長男が運転するクルマ

に初めて同乗しました。運転する姿を見ていると、少々感慨深いものがありまし

た。

なんか、普通のオトーサンが書くような内容ですな、これではイカン!と思う

のですが、蝶屋としては書くべきネタがないので仕方ありません。

こういうときは芸もなく、ギフチョウ標本写真のUPです。

ここからお跳び頂いた先に、富山

県東礪波郡平村産の5個体をUPしておきました。

2007年12月05日

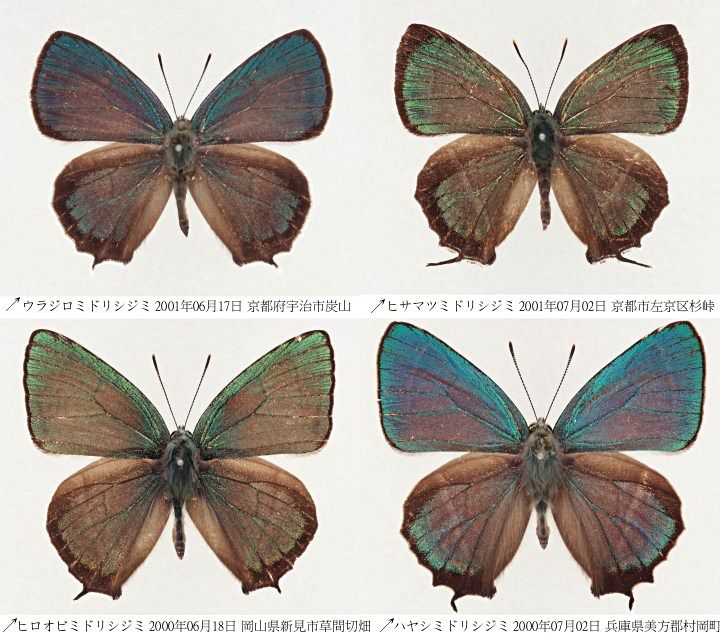

N先輩がご自身のブログに九州産ゼフィルスの標本画像を貼っておられました

。

「そうや、ワシもヒカリモノを撮ってみよう」

ということで撮ってみたのですが、なかなか上手くいきませんね。

上の4個体でまとな発色をしているのはハヤシミドリシジミの前翅だけ。他の

3個体は辛うじてその種独特の色合いかな?という程度です。ゼフィルス特有の

きれいなキラキラ感が全く表現できていません。

いつも通りの写し方(間接照明)ではダメなようです。おそらく斜め上からの

直接照明で撮るのが良いと思うのですが、そうして撮ると影が出てしまいます。

何か良い方法はないものでしょうか…。

2007年12月07日

ヒカリモノが上手く撮れないと、なんかチョッといやな感じなので、少し工夫

してみました。

ヒカリモノが上手く撮れないと、なんかチョッといやな感じなので、少し工夫

してみました。

被写体を最もヒカリモノ度の高いキリシマミドリシジミに選び、撮ってみたと

ころ、こんな感じです。いかがでしょう、けっこうイケてると思われませんか?

ところで、本HPにおける飼育個体は、この画像が初めてになります。今まで、

「私は飼育ができない」とか書いておりましたが、この頃はやっていたんです

ね。

手書きのラベルを写し込んでいますが、もう少しデータを補足しておくと、

採卵地:鹿児島県姶良郡霧島町霧島神宮付近

採卵日:1975年03月29〜31日(この間に採った合計33卵内の1個体)

採卵者:西口 隆

飼育者:西口 隆

ということになります。当時私は16歳。高校の生物部春合宿での採卵でした。

生物部の春合宿とはいえ、京都から鹿児島までキリシマミドリシジミの採卵に

行くとは、なかなか根性があるではありませんか。(それに針はナイロンヘッド

やし、高校生なのに生意気なやっちゃ)

この高校生当時は飼育もかなりマメにやっておりました。上記のキリシマの他

にも、アイノ、メスアカ、ヒサマツ、ウラジロ、クロミ、ダイセン、ミズイロ、ミヤマ

カラスシジミは採卵から飼育羽化に至り飼育成功。オナガ、フジ、ウラクロは採

卵できたものの飼育失敗。ミドリ、ウラゴマ、ウラキン、ウラナミアカは採幼から

羽化に至らすことができました。

現在のように情報も無く、教えていただける方々にも恵まれないなかで、京都

に住んでいてこれだけ採卵or採幼できたのですから、高校生蝶屋としては、そこ

そこだったと思います。

このまま育っていたら、立派な蝶屋(立派の定義は不明ですが)になっただろ

うに、大学時代に蝶屋であることを忘れてアソビ倒してしまったものですから、

こんな中途半端なオッサンになってしまいました…。

2007年12月10日

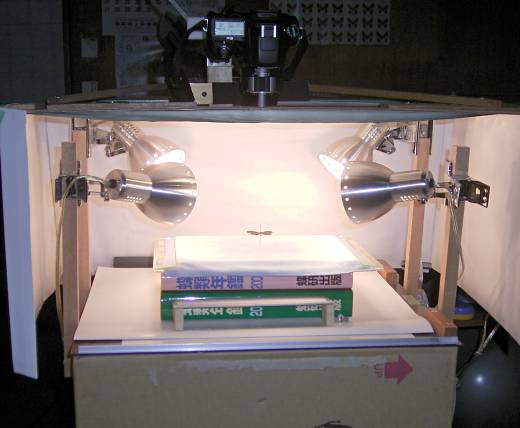

12月07日に書いていた、ヒカリモノ撮影における工夫ですが、

12月07日に書いていた、ヒカリモノ撮影における工夫ですが、

←のように、照明を上部から直接被写体に当てるというものです。

「間接光でうまいことキラキラせーへんのやったら、直接当てたらどうだ?」

という短絡的思考からの工夫です。

このように照明を固定する為の角材を上方へ伸ばし、好きな高さで光を当てら

れるように撮影台を改良してみました。

こうして撮ってみると、先日UPしたキリシマミドリシジミは、キラキラとよく

光って写ってくれたのですが、

←のヒサマツミドリシジミでは、まだまだこの程度の写りです。

←のヒサマツミドリシジミでは、まだまだこの程度の写りです。

とは言え、12月05日にUPした画像よりは、かなり良くなっていると思います。

今回の個体は前にUPしたものと比べると汚損が激しいのですが、緑黄色鱗粉の

輝き方はイメージに近づいてきました。

また、バックを白のペフ板から淡青色の不織布に変更したことにより、背後か

らの透過光が若干弱まり、裏面に走る白帯があまり目立たなくなりました。そし

て反対に、これまでバックの白でつぶされていた白の縁毛が、きっちり表現でき

ており、なかなか良い感じです。

2007年12月13日

結局ヒカリモノ撮影、といってもzephyrus限定の話しですが、

結局ヒカリモノ撮影、といってもzephyrus限定の話しですが、

「汚損個体はキレイに光らない」

ということが分かりました。

ご覧のように飼育個体は特にそれらしく光ってくれます。その最大の理由は

鱗粉がハゲていないことですが、もう一つ、鱗粉個々の位置がズレていないこと

もよく光る(勿論、自ずから光ってる訳ではなく反射ネ)原因じゃないかと思

います。

まあけど、金物屋のおっさんが、「鱗粉の構造とその位置がどうのこうの」と

かいった話しを深く追求するとボロが出るので、「光るor光らない」の原因に

ついて考察するのは、もうヤンペ。

それにしても、上のChrysozephyrus2種(アイノとメスアカ)は飼育品とはい

え良く光ってますが、Neozephyrusのミドリシジミになると飼育品なのにその輝

きは冴えず、Favoniusしかも野外品汚損個体のジョウザンミドリシジミに至っ

ては、もうほとんどヒカリモノとは言い難くなってしまいます。

最下部のクロミドリシジミはヒカリモノではないのですが、どんな風に写る

のか撮ってみただけ、まあ、予想通りの写り方ですな。

今回のヒカリモノ撮影についての試行錯誤は、これでひとまず終了。

イロイロと工夫してみたものの、結局は上手く撮れませんでしたな…。

最後に各個体のデータを書いておきます。上から

アイノミドリシジミ(採卵)与えた餌:アラカシ

京都府北桑田郡京北町産

メスアカミドリシジミ(採卵)与えた餌:ヤマザクラ

京都府京都市左京区産

ミドリシジミ(採幼虫)与えた餌:ハンノキ

京都府京都市左京区産

ジョウザンミドリシジミ

(成虫採集)

京都府北桑田郡美山町産

クロミドリシジミ(採卵)与えた餌:クヌギ

山梨県北巨摩郡長坂町産

2007年12月16日

上手く写せないからという訳でもありませんが、ヒカリモノ撮影にも飽きたし

、ネタも無いし…、ということでギフチョウの画像をUPしておきましょう。

富山県中新川郡大山町産ギフチョウ6個体です。ここ

もしくは、下のギフチョウをクリックしてお跳びください。

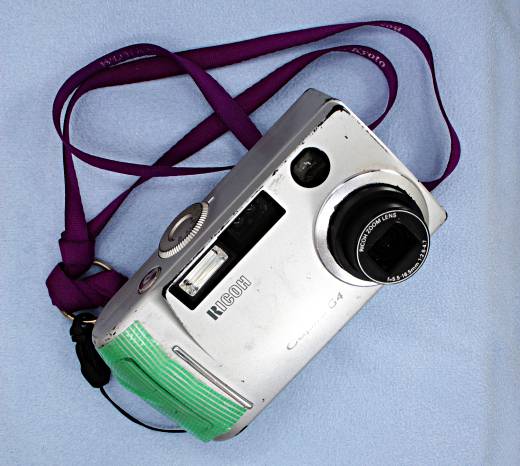

因みに、

因みに、

←の壊れかけのコンパクトデジカメ(2003年8月発売・リコー製Caplio G4・

有効画素数324万画素・1/2.7型原色CCD・初めて買ったデジカメ)は今日UPした

ギフチョウを撮影したカメラです。

壊れかけというのは控えめな表現で、実際は壊れていると言ってもよい状態

です。即ち、受光素子に付着したゴミが写る、バッテリーカバーが閉まらないので

緑のテープで貼ってある、時々起動しない、といった持病を抱えています。それ

でも、だましだまし何とか使っているのですが、ここまでボロボロになると、か

えって愛着が湧き、なかなか引退してもらうことができません。

このカメラで標本画像を撮影することは、もうないと断言できますが、

生態や環境の撮影では、まだまだ活躍するでしょう。

|