2009年11月11日

10月18日の和歌山県内シルビアシジミ・ホシボシキチョウ探しのお話しは、前回でおしまい。

改めまして今回からは、11月08日の和歌山県内シルビアシジミ探しのお話しになります。

そう、また行ったんですわ、和歌山県まで…。

空・灯台・海、このベタな画像からも想像がつきますよね。

そう、今回は和歌山県まで「海ビア」を探しに行きました。

結果が、ミエミエ(探したのは三重じゃなくて和歌山ネ)なのに、どんなことを書いて、引っぱればよいのだろうか…。

2009年11月13日

新名神高速道路→伊勢道→紀勢道→国道42号と走れば和歌山県太地町は案外近いのではなかろうか?

と思い、実際このルートを軽トラで走行してみると、自宅からの所要時間は4時間30分でした。

休日1000円の高速道路ではありましたが、旧?名神の大津IC→草津JCT間以外はずっとガラガラで国道42号もスムーズな流れ。

思っていたよりも快調な走行で太地町に到着です。

先ずは地形図から「土手ビア」の生息環境があるのではないかと推定していた太田川へ行ってみたのですが、

全くのダメ堤防。生息しうる環境がありませんでした。

ならば「畦ビア」でも居らぬものだろうかと耕作地に入ってみたのですが、ここでもミヤコグサは全く見られません。

初っ端からのつまずき…、まあ、私にとっては茶飯の事です。

ということで、当初の予定通り「海ビア」探しを始めたのですが、事前に地形図から予想した場所は、

到達できない場所だったり、到達できてもダメ岩場だったりで、探索できた場所は上の画像の海岸のみでした。

探索できたのはこの一ヶ所だけだったのに、ご覧の通りあまり良い環境ではありません。

遠くの方に見えている岩場斜面には点々と草付きこそ在りましたがミヤコグサが生えていない…。

「アカンな…」

と呟いて戻ろうとすると、明らかにヤマトシジミではない黒っぽく青いシジミが岩の上を素早く飛んでいます。

いくら私がオメデタイとは言え、この環境では流石にシルビアシジミだとは思わなかったのですが、

スルーしてしまうと、「アレは何やったんやろ…」と何時までも尾を引いてしまいます。(餅を搗いたり、尾を引いたりでタイヘンですわ)

ならば採らねば!と追いかけネットインしてみると、ヤクシマルリシジミの雌。

「なるほど、ココは和歌山県だったのね…」ということでございました。

2009年11月16日

ネタが無いので今回も11月08日の和歌山のお話しです。

無理繰り書いてるみたいで、あんまりオモロない文章と下手な写真のたれ流しになりそうな予感。

で、自分自身の予感通り、ベタな構図のサツマシジミです。

で、自分自身の予感通り、ベタな構図のサツマシジミです。

個体は汚損しているし、露出もオーバー気味。

いつものことながら、「撮る」という行為に気合が感じられませんね。

私のこれまでのサツマシジミ採集経験といえば、常緑カシ類の生える深い谷(ルーのついで)や、

シシンランが着生しているような原生林(某種のついで)でというのがほとんどでした。

このように、海岸近くで本種を見るのは今回が初めてです。

原生林等では個体数が少ないという印象でしたが、この時期の海岸近くではとても個体数が多いんですね、

びっくりしました。

個体数は多かったのですが、汚損した個体がほとんど。

個体数は多かったのですが、汚損した個体がほとんど。

とは言え、私は採り屋ですから、ある程度マシな個体を選んで△雄△雌のお持ち帰り。

展翅してみると、けっこう汚損しておりチョッと後悔しましたが…。

そしてこの個体、かなり長生きしているせいでしょうか、静止時に翅に力が入らず、

キッチリ閉じる事ができません。ですから、開翅画像を狙った訳でもないのに、こんな風に写ってしまいます。

それにしてもクモの巣にピントは合ってるし、サツマシジミの白は飛んでるしで、

ホント、「撮る」のが下手…。

2009年11月18日

サツマシジミの生態画像が480×360ピクセルやのに、なんでスルメが687×460ピクセルの大画像やねん!

というお言葉を頂戴しそうです。

まあ、ネタが無いからというのが正直な所ですが、今シーズン初めて標本撮影用ミニスタジオをセッティングしたので、

試し撮りをしたくなったからというのも一つの理由です。(しかし、試し撮りでスルメって…)

ところで烏賊ですが、「一夜干し」というのは何処にでも分布していると思います。

けれどもこの「みりん干し」というのは、今回が初めての出会いでした。けっこう珍品なんじゃないかと思います。

そしてお味の方ですが、これがとっても美味。家族にも大好評でございました。

今日はもう蝶の事を書く気がないので、「するめみりん干し」を購入したお店の画像もUPしておきましょう。

「これでも国道かぁ?」と言いたくなるような国道311号を走っていると、突如このお店が現れます。

国道42号を大泊町で分かれてからここまで、店舗というものが全く見られないので、

思わず停まって見てしまうという絶好の場所に建っておりました。

今回は蝶ネタ無しの干物ネタでしたが、標本撮影用ミニスタジオもセッティングした事ですし、

次回は展翅中の板でも撮ってUPすることにしましょう。(これもある意味「干物」やねぇ)

2009年11月21日

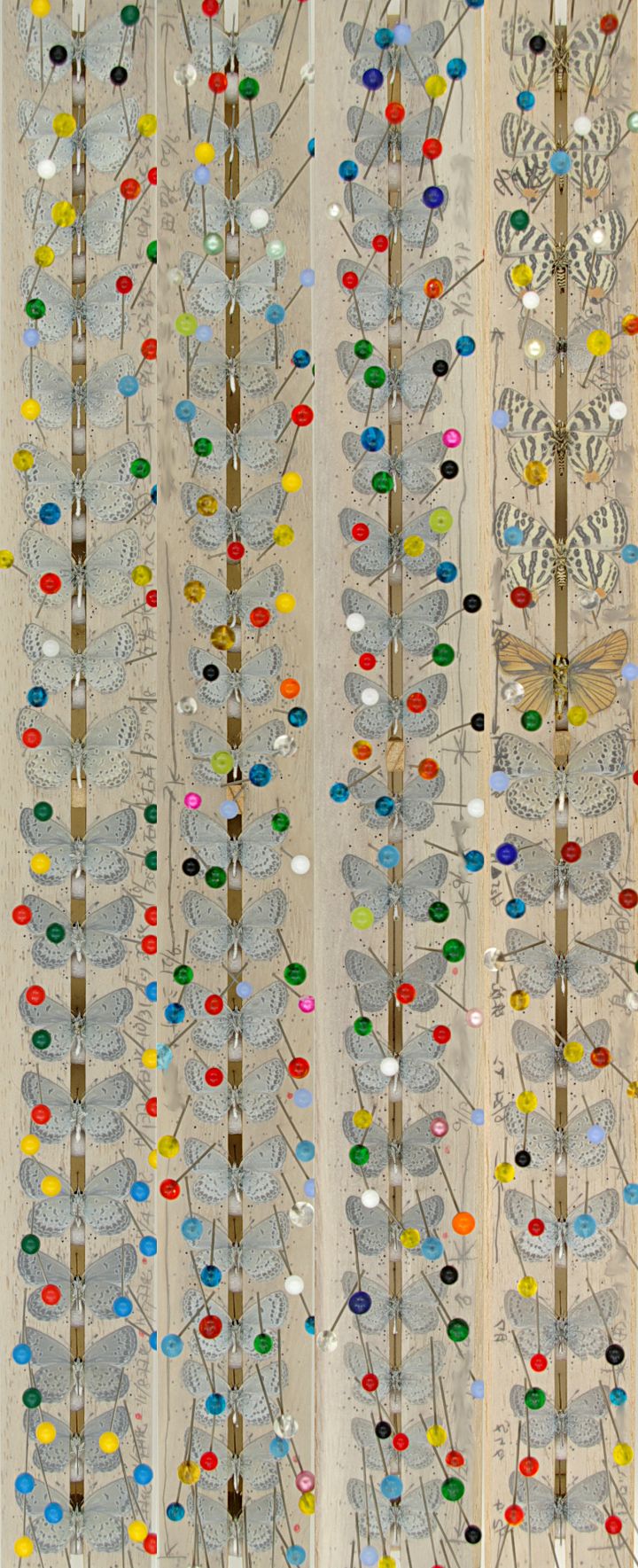

予告通り、展翅中の板です。

キットで付いてきたズームレンズの最広角側(16ミリ)で1本ずつ撮り、切り出し合成しています。

それにしてもこのズームレンズ、展翅テープが被さっているとはいえ、なんかイマイチ。マクロ撮影には向かない感じです。

右上のキマリンはさて置き、注目は左上の舳倉島ヤマトシジミ…、じゃなくって、各地のシルビアシジミです。

大雑把に産地を示しますと、

最右のキマリンの下部が島根県。

右から2番目は全て石川県での野外採集個体。

3番目の上半分が福岡県で下半分は宮崎県。

最左は上部のヤマトシジミ以外、石川県の飼育羽化個体。

になります。(テープに薄く赤いドットが打たれているのは雌です)

しかし、この画像では待ち針の頭がウルサ過ぎて、じっくり見る気が起こりませんね。

次回はもう少し見やすいように、何か良い方法を考えてUPするようにしましょう。

2009年11月24日

私の展翅期間はけっこう長いです。

というのは、ラベル印刷完了後に展翅板から外すようにしている為、毎年3月頃になってしまうんですよね。

ですから、先日UPしたシルビアシジミも、あと4ヶ月は貼り付いていることになります。

本来、展翅板から外した標本をじっくりと見たいものではありますが、

そこまで待っていると忘れてしまいそうなので、妥協策です。展翅板に乗ったままの個体を、

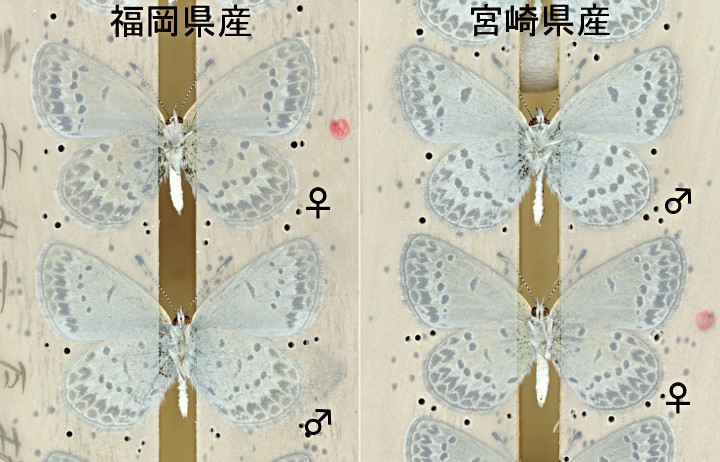

待ち針だけ外して展翅テープ越しにご覧いただきましょう。

因みに使用している展翅テープは、今やレア物となった蝶研製の旧タイプです。

本日の個体は、推定ミヤコグサ喰いの福岡県産と推定ヤハズソウ喰いの宮崎県産。

いずれも2009年09月の野外採集個体。同じぐらいの鮮度の個体を並べてみました。

2009年11月27日

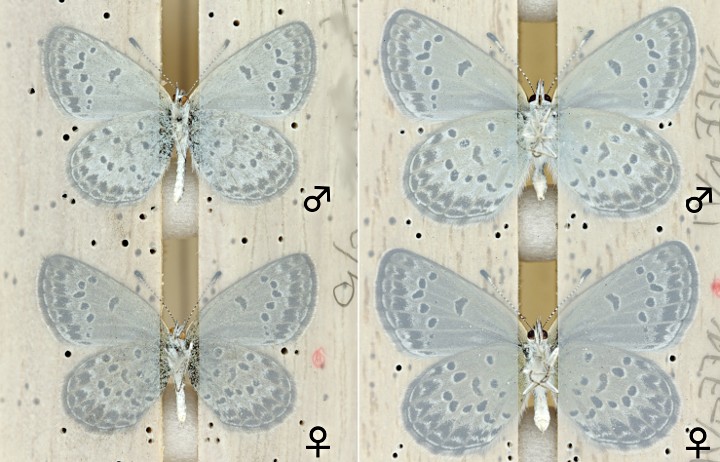

今日は石川県能登半島産のシルビアシジミをUPしましょう。

左側が2009年09月13日採集の野外個体、右側が2009年11月上旬羽化の飼育個体になります。

もちろん、11月24日にUPした九州産の個体と同一条件で撮影し、元画像からの切り出しサイズも統一、

コントラスト調整をはじめとする画像編集も全て同じ操作をしています。

こうして並べてみると、明らかに違うのは地色。展翅テープ越しでこれだけの差異が見てとれるのでから、

現物をナマで見るとあまりの違いにチョッとびっくりしてしまいます。

特に雌ではその色合いの差が顕著に現れていると思います。即ち、福岡県産・宮崎県産はベージュ系、

一方、石川県産は雄も含めてダークグレー系の地色であると表現できるでしょう。

また、本種の特徴である矢羽根紋が、福岡県産・宮崎県産では鋭角的にくっきりしているのに対し、

石川県産では、ぼんやりとボケた感じになっています。

現在、手元にある石川県産の個体を総て展翅してみた結果、前述した2点の傾向が、

雄雌あわせて41個体(野外と飼育の合計)からほぼ普遍的に感じとることができました。

2009年11月30日

素直に嬉しいものです。

専門誌の表紙に、自分自身で撮影した画像が採用されるのは。

という訳で↓の画像、フィールドサロン誌15号表紙写真のオリジナル画像です。

"メーカー名","RICOH""機種","Caplio R7""画像方向","左上""幅の解像度","72/1""高さの解像度","72/1"

"解像度単位","インチ""著作権","(C) 西口 隆""露出時間","1/217秒""レンズF値","F5.2""露出制御モード","プログラムAE"

"ISO感度","148""オリジナル撮影日時","2009:09:13 12:10:31""レンズ絞り値","F5.3""対象物の明るさ","EV7.0"

"露光補正量","EV-0.3""開放F値","F3.1""自動露出測光モード","分割測光""フラッシュ","発光禁止"

"レンズの焦点距離","33.00(mm)""色空間情報","sRGB""画像幅","3264""画像高さ","2448""撮影モード","オート"

"ホワイトバランスモード","オート""シーン撮影タイプ","標準""シャープネス","標準"

あと、WEBにUPする為、サイズの縮小、アンシャープマスク掛け、品質×90%の操作を加えていますが、

ほぼ、デジカメから取り出したままの状態です。

シルビアシジミの生態写真としてはお世辞にも良いモノとは言えませんが、

撮影場所がエライ!という事での掲載でした。

11月27日に展翅中標本をUPした時、「石川県産本種の裏面地色はダークグレー」

と書きましたが、この生態画像のように正午過ぎの太陽光下でもダークグレーの地色で写っています。

国内各地の標本が手元にあれば、標本本体で比較検討し、当地の本種の特徴について語れるのでしょうが、

私には無理。けれども、この地色についてはかなり特徴的だと言いたいのですが、いかがなものでしょうか?

また、前翅裏面中央斑列の上から3番目の斑紋がかなり特徴的な形をしているように思います。

手元の展翅中の個体を検したところ、9割程度はこの形状をしておりました。

これらのことから、能登半島産のシルビアシジミはかなり特徴的な裏面を持つ個体群だと思うのですが、

なにぶん、私の目は節穴ですからねぇ…。

|